Um corpo primitivo. Um corpo que sempre esteve para o mundo em outra disposição. Um corpo que traz consigo as marcas históricas das opressões que se refletem nas construções das memórias corporais. É esse o corpo que encontro, o corpo de Mayara Ferreira, ou apenas Maya, como gosta de ser chamada. O corpo de Maya reflete seu amor pela dança e pela ligação ancestral que possui. E é no afoxé Omô Nilê Ogunjá que ela exalta sua paixão.

A dança entrou na vida de Maya ainda quando ela era criança, por volta de seus cinco anos de idade, influenciada pela irmã Jéssica. Foi no colégio Santa Paula Fracinetti, que oferecia aulas de danças populares, onde ela teve seu primeiro contato com a dança. Maracatu, coco, cavalo marinho, forró, brega - a professora era dançarina da banda Mancha de Batom. A todos esses ritmos Maya teve contato desde muito nova.

Nascida e criada na comunidade do Guadalupe, em Olinda, Maya recebeu do bairro em que cresceu a influência para que criasse gosto pelos brinquedos populares. “Eu tenho a referência das danças populares muito forte e também das danças periféricas como o funk”, conta. E foi a professora dançarina de uma banda de brega que trouxe e apresentou para Maya as nuances desse mundo.

No colégio, teve aula até seus dez anos, quando parou de dançar. Retornou à dança quando começou a ter aula no Maracatu Nação Pernambuco, onde também fazia danças populares. Em 2013, entrou para o extinto grupo percussivo olindense Conxitas, composto só por mulheres. Lá ela dançava e tocava percussão ao mesmo tempo.

Foi em 2015 que Maya entrou para o afoxé Omô Nilê Ogunjá - que significa “filhos de Ogunjá”, orixá patrono do grupo, criado em 2004, no Ibura, zona sul do Recife. Foi a partir do grupo que Maya passou a entender a dança como uma possibilidade de carreira profissional, além de um instrumento de afirmação de sua identidade racial. “É uma afirmação de pertencimento ao brinquedo popular, à religião, à festa. Ele ajudou na minha construção individual e coletiva, de me reconhecer individualmente e saber que posso construir algo coletivamente”, explica.

O primeiro contato com o grupo foi durante o Encontro de Afoxés, que acontece todos os anos no Pátio do Terço, no Recife Antigo, durante o período de carnaval. Mas foi em um dos ensaios do grupo no Recife Antigo que Maya se conectou ao afoxé.

“Num desses ensaios eu tava lá só olhando quando de repente a cantora olhou pra mim e disse ‘ei você aí! tá com cara que sabe tocar abê!’. Daí me deram um abê, eu comecei a tocar e daqui a pouco as meninas já estavam me puxando pra dançar e eu fui indo. Eu acredito que foi muito coisa de orixá mesmo me guiando, sabe? As divindades, a espiritualidade. Eu fui abraçada de uma maneira que eu apenas fui. Se abriram pra mim, eu me abri e a gente entrou em uma comunhão nesse momento”, relembra Maya.

E participar do afoxé não se resume simplesmente a ir nos ensaios, aprender a coreografia e pronto. No Omô Nilê Ogunjá também há a preocupação de se desenvolver os momentos de reflexão e o hábito de se encontrarem para realizar debates. Neste ano de 2017, o grupo saiu no carnaval com o lema Mulher, negritude e liberdade e realizaram rodas juntando os homens para discutir sobre feminismo, machismo e gênero. “Não é apenas ir pra rua dar pinta, dar close. É entender porque a gente está ali também. Entender o que é o brinquedo, que é de religião de matriz africana e que tem que respeitar”, afirma. Apesar de ser um grupo de afoxé misto, o setor da dança é puxado por duas mulheres: Jamille e Dandara.

A relação que Maya vivência no afoxé é de uma segunda família. O sentimento é de estar entre irmãos e isso se reflete nos momentos de confraternização e de solidariedade do grupo. “Quando tem uma mãe passando necessidade a gente faz uma cota e leva uma feira. Quando tem alguém que não pode fazer a roupa do afoxé do ano a gente se junta pra pagar e ela poder desfilar. É uma relação de estar entre irmãos mesmo, de comungar sobre aquilo. É uma família que não é de sangue, mas é de pele, é de cor, de amor”, afirma.

E o carnaval é um dos momentos apoteóticos do grupo. É o momento que Maya e seus irmãos se livram da labuta do ano inteiro e podem celebrar na rua sua cor, sua religiosidade e suas crenças sem ninguém julgar. Entre várias aspas. Isso porque o preconceito racial e religioso ainda se evidencia durante as apresentações, que segundo Maya não é algo raro. “Não é muito difícil de acontecer. Já teve caso de pessoas ficarem fingindo que estavam incorporando santo para tirar onda. Ficam se benzendo ou se afastam achando que é macumba. Mas a gente segue dançando igual”, conta.

Além do preconceito racial e religioso, Maya também tem os relatos de quem, infelizmente, desde cedo se vê obrigada a lidar com o machismo nas mais diferentes esferas do seu dia-a-dia. Nas apresentações do afoxé, a festa se mistura com a sensação de permissividade. “Quando a gente está desfilando na rua, nós estamos vestidas com uma fantasia, uma alegoria que às vezes nem deixa o corpo tão à mostra, mas que faz com que a gente sinta um machismo muito forte. Os homens ficam querendo lhe tocar; às vezes você está dançando e eles vêm querendo dançar muito próximo. O pior que muitas vezes pessoas que também são de matriz africana, quando estão brincando no meio do carnaval, soltam algum tipo de assédio ou piada machista. A gente é invadida em qualquer esfera e no cortejo não é diferente”, aponta Maya.

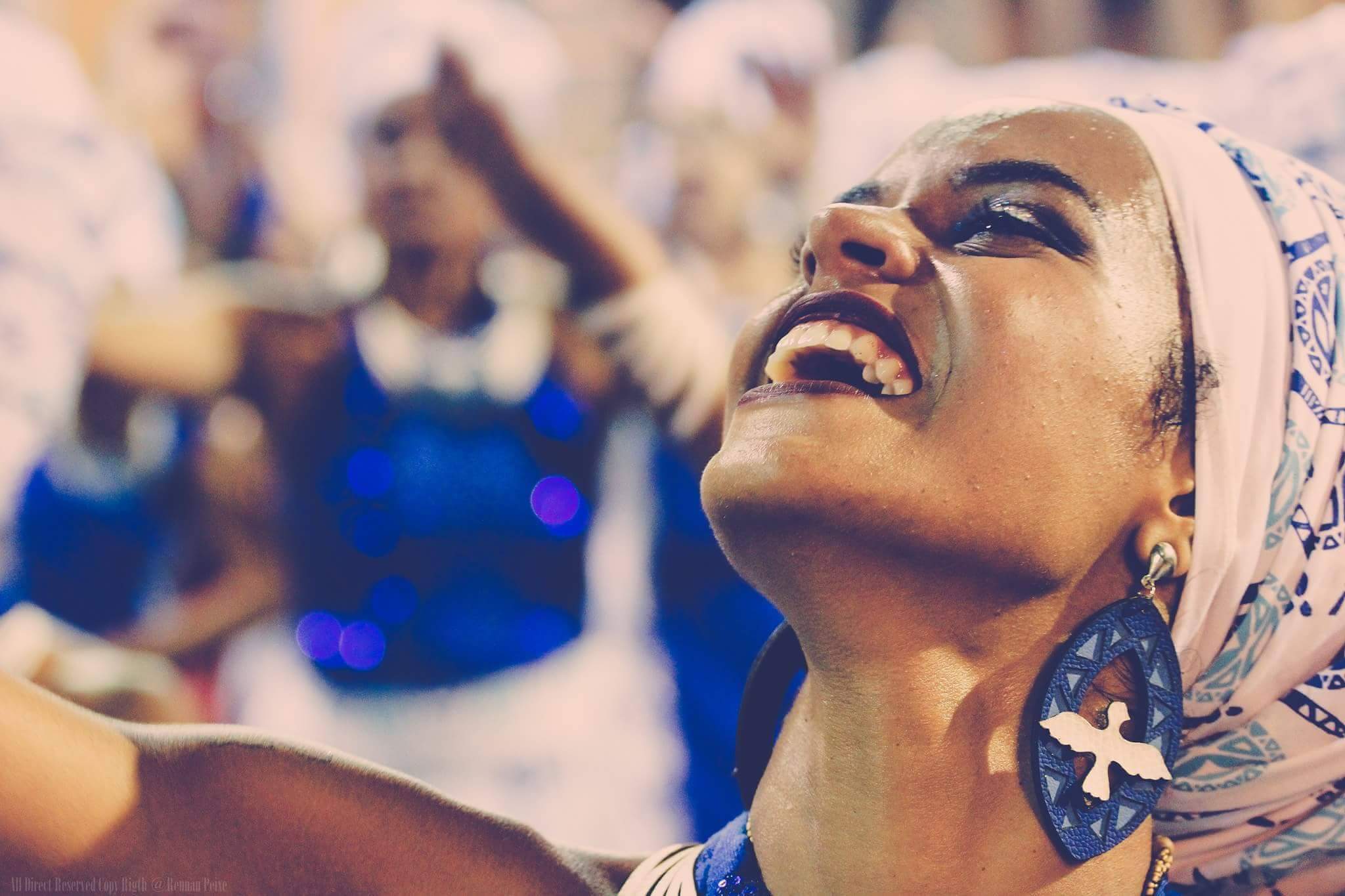

Contrastando com o sentimento de aversão aos casos das agressões sofridas, surge na voz de Maya o alento que é lembrar da sensação que vivencia toda vez que está em algum desfile do afoxé. “Meu deus, é tanto amor, tanto amor. É uma sensação de pertencimento. É uma hora de comunhão com o orixá que é patrono do grupo, com a minha orixá também”, expressa. No grupo, cada filho dança em representação ao seu orixá. O de Maya é Oxum. “É muita devoção, é muita sinceridade ao dançar, é uma conexão muito forte, de dançar pra terra, pros seus irmãos que estão lhe assistindo, pro seu orixá”, conta.

“É uma sensação de êxtase, de compartilhar, de você estar entendendo o que eu to falando e explodir algo que está dentro de você mesmo. Conseguir externalizar todas essas sensações através do movimento, através do toque. É uma sensação que está para além da matéria”, continua.

Licenciatura em dança

O impulso do afoxé foi decisivo para que Maya decidisse fazer o curso de dança na Universidade Federal de Pernambuco. ‘Mas dança não dá dinheiro’, ‘vai trabalhar com quê?’. Isso Maya ouviu bastante. “Eu até já tinha desistido de fazer dança porque aqui na UFPE é um curso novo, foi criado em 2009, e tem sempre quem fique dizendo essas coisas”, conta. Acabou, no entanto, cedendo às inseguranças e decidiu fazer o curso de ciências sociais, desistindo logo depois de ter sido aprovada.

Apesar dos receios, decidiu ouvir os conselhos dados pelas companheiras de afoxé e entrou no curso de licenciatura em dança. Enfrentou, inclusive, sua mãe, que no começo ofereceu resistência à ideia da filha cursar dança. “Mas eu disse ‘eu vou fazer’ e ela acabou sendo bastante compreensiva. Hoje em dia ela já abraça mais e vê as possibilidades”, conta. No entanto, mesmo com a paixão pela dança, Maya não se vê realizada com curso e carrega consigo um tom bem crítico ao que aprende na universidade.

“O que são os cursos acadêmicos de dança? É um curso branco, falando não apenas do daqui, mas em geral. As danças bem quistas são as danças clássicas e as contemporâneas. A dança negra está totalmente invisibilizada nesse processo. E aqui não é diferente. Você acha que pelo curso estar sendo construído em uma universidade de Pernambuco vai ter mais acesso a danças populares, já que é a marca do estado, mas não. Você vê a prefeitura fazendo comercial com maracatu, com frevo, mas os grupos estão ai se acabando por falta de incentivo”, critica.

Maya agora está no quarto período e diz que está passando por um momento de crise com o curso. Nesse momento de sua vida, ela diz que a faculdade trouxe para ela apenas a auto-estima de acreditar que é capaz de transitar por um espaço como esse. “É um estudo totalmente eurocêntrico. As práticas que aprendemos aqui são todas pensadas para corpos europeus e acaba que não tem muita serventia para o tipo de corpo que eu tenho e para quem eu queria levar meu aprendizado”, critica.

Para tentar mudar a realidade do curso, Maya procura sempre que pode trazer as questões raciais para o debate. Traz o “corpo em diáspora”, um corpo não ocidental, falando sempre de suas referências, seja nas provas ou nas aulas que ministra. “Não deslegitimo os saberes da universidade, mas nos meus projetos eu tento sempre trazer outras referências de pessoas negras que estejam falando sobre aquele determinado tipo de corpo”, explica.

Maya desde que entrou no curso pesquisa sobre o corpo e a ancestralidade negra e nesse percurso diz que tem aprendido muito mais sobre si própria. “Acabou que tá sendo um projeto muito mais pra mim que eu compartilho com mundo”, revela. Maya me apresenta o símbolo africano do pássaro sankofa, que significa “eu aprendo com o passado”. Assim como o pássaro, ela procura em suas pesquisas aprender com o passado para poder entender o futuro; vai em suas referências ancestrais beber do conhecimento para entender as questões que a inquietam para então fazer com que isso se traduza em movimento, em dança, em performance. E no final, a dança de Maya acaba sendo um desabafo sobre tudo que a incomoda. “Eu canto e falo muito do que eu e pessoas próximas passam. Acaba sendo uma tática de corpo manifesto mesmo sabe?”, explica.

Apesar do momento de crise com o curso, a dança é algo que claramente está nas veias de Maya e isso se expressa quando ela conta um de seus sonhos: aprender mais sobre a história dos ritmos afro-cubanos. Trabalhar com educação é um outro sonho dela, mas nada de reproduzir os moldes tradicionais. Quer pensar a arte e a educação pelo viés da resistência. Quer retribuir tudo aquilo que vem aprendendo com os mais velhos, repassando os saberes que tem para os mais novos. Se Maya alcançar seus sonhos, não é difícil imaginar que novos corpos serão contagiados pela paixão pela dança afro e tudo o que ela representa.